サイエンスコミュニケーターを探す

現在活躍中のサイエンスコミュニケーターのデータベースです。キーワードから適任のコミュニケーターを検索できます。

-

岩尾 奈津実/ Natsumi Iwao

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 対話

- マッチング

- 場づくり

- 研究成果の発信

- 次世代育成

- 動画

- トーク

- 記事

- アウトリーチ

- 認知度Up

- ファン

- 映像

- 文章

- インフォーマルな学び

- オンライン学習

CoSTEP16期選科B修了/准PRプランナー

国立研究所・広報 ▶︎ SNSマーケティングを中心とする広告代理店に従事。

相手が振り向く・きっかけが生まれる設計にこだわっています。目的や課題の整理、コンセプト設計からイベントのMC・ファシリテーションまでご相談ください。More

-

池原優斗/ Yuto IKEHARA

- 未来の科学

- 理解

- 問う

- 場づくり

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 提言政策

- チームビルディング

- 動画

- 記事

- ウェブサイト

- 映像

- 文章

北海道大学大学院文学院・文化人類学研究室修士課程在籍。CHAIN3期生。ITエンジニア。専門は文化人類学、科学技術の人類学、科学技術社会論(STS)、ELSI。「人間知・脳・AIの学際的研究における共創の人類学」をテーマに研究を行っている。また、人間がそれをある種の主体として経験することを誘発するような人工物である「人工主体」(AI、A-Life、ロボット等)と人間、社会についての研究も進めている。

More

-

安東 義乃/ Yoshino ANDO

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 理解

- 対話

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- 研究環境

- 成果発表補助

- 次世代育成

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

More -

黒ラブ教授/ KuroLove Proffesor

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 理解

- 科学の歴史

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 評価

- マッチング

- 商品化

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 研究資金

- 提言政策

- プロジェクト設計

- 成果発表補助

- 次世代育成

- 動画

- 書籍

- 展示

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- 科学館・博物館

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アワード

- 事業化

- 資金調達

- ファン

- 映像

- 文章

- パフォーマンス

- 試作

- 遊び

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- スクール

- SDGs

- オンライン学習

- 教育キット

- STEAM

- 教育評価

国立科学博物館認定のサイエンスコミュニケーターです。大学の教員で理系の研究もしてますが、サイエンスコミュニケーションの研究や吉本興業でも笑って学べる講演しています。地方公共団体でSDGsの相談業務(伝え方)やら、科学館の展示担当、雑誌の連載、イベントの司会、大学のサイエンスコミュニケーション授業など

More

-

藤平昌寿/ FUJIHIRA Masatoshi

- イベント

- 対話

- 問う

- 場づくり

- ローカルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アート

- 映像

- 文章

- 遊び

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- オンライン学習

- 教育評価

カガクもアートも、対話と体験で、もっと市民の身近に・・・

栃木県宇都宮市出身、在住。

2012年7月から10年間、「とちぎサイエンスらいおん」スタッフ・客員研究員として従事。その経験を基に、2022年8月より新プロジェクト「リベラルアーツとちぎ」を立ち上げ、対話と体験をベースとした幅広い分野でのコミュニケーション活動を行っています。More

-

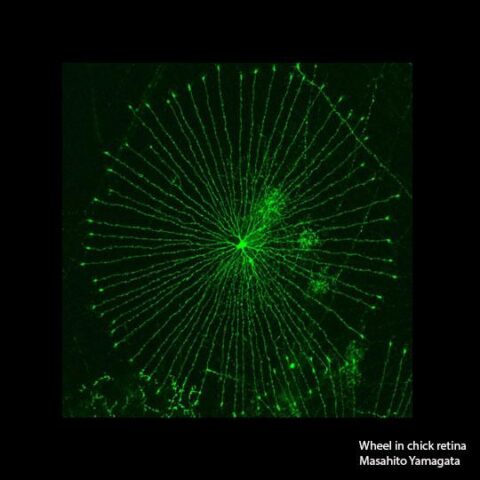

山形方人/ Masahito Yamagata

- 未来の科学

- 理解

- 科学の歴史

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 評価

- 商品化

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- グローバルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 研究資金

- プロジェクト設計

- 研究環境

- 成果発表補助

- チームビルディング

- 次世代育成

- 動画

- 書籍

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- 事業化

- 資金調達

- ファン

- 寄附

- アート

- 文章

- オンライン学習

神経科学者、合成生物学、web3と学術情報。日本科学振興協会・理事。

More

-

佐伯恵太/ Saiki Keita

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 正しさの確認

- 対話

- 社会実装

- 場づくり

- 情報交換

- 人の輪

- チームビルディング

- 動画

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- 認知度Up

- ファン

- 物語

- 映像

- 文章

- パフォーマンス

- 遊び

- 学校との連携

- SDGs

- オンライン学習

- STEAM

科学とエンターテイメントの力で未来を切り拓く!

京都大学大学院理学研究科にて修士号[理学]取得後、博士後期課程(日本学術振興会特別研究員DC1)で1年間の研究の後、エンターテイメントの世界へ。現在は俳優・サイエンスコミュニケーターとして、科学とエンターテイメントの架け橋になるべく活動中。エンタメ×科学のプロ集団「asym-line(アシムライン)」代表。NPO法人 日本科学振興協会 正会員。大学院時代の研究分野は動物行動学・実験進化学。

More

-

青木 優美(ゆーみるしー)/ AOKI Yumi (Yumilc)

- イベント

- 対話

- 場づくり

- ローカルネットワーク

- 情報交換

- 人の輪

- 次世代育成

- 動画

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アート

- 映像

- 文章

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- SDGs

- STEAM

キーワードは、「好奇心」。

あなたの「謎」、面白がります!

日常にある「謎」を意識したことがあるでしょうか?初めて出会う雲、何気なく使っている道具など、気づいていないけれどよくよく考えたら「なんでだろう?」と思う現象があるはずです。そんな「謎」について考えることは人生を豊かにする、と私は考えています。

日常の小さな「謎」を発見するために必要なのは「好奇心」です。身の回りの現象に疑問を持つこと、知らない・わからないことを知ろうとすること。そして見つけた「わからないこと=謎」を楽しむ心です。

私は「好奇心」を育てるお手伝いをしたいと思っています。

(粒やサイトから抜粋)

More

-

寺田 一貴/ TERADA kazuki

- イベント

- 理解

- 正しさの確認

- 対話

- 場づくり

- 動画

- ウェブサイト

- 映像

- 文章

- 試作

CoSTEP17期 選科A(イベントデザイン)修了。修士(薬科学)。現在は、北海道大学CoSTEPの博士研究員です。

幼い頃から科学全般が好きで、科学館や研究施設の一般公開に足を運んでいました。人に何かを伝えることも好きなのも相まって、サイエンスコミュニケーションに興味を持ち、CoSTEPの受講に至りました。

見ようとしないと見ることのできない、自分以外の人が感じていることを知覚、共有できるような場づくりをしていきたいです。

兵庫県は姫路市の出身で、10年前より札幌市在住です。好きな峠は知床峠、好きな岬は足摺岬です。

More

-

加藤昂英/ Takahide KATO

- イベント

- 未来の科学

- 理解

- 科学の歴史

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 社会実装

- 計画立案

- 場づくり

- グローバルネットワーク

- ローカルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- プロジェクト設計

- 展示

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- 科学館・博物館

- アート

- 物語

- 文章

- 試作

- インフォーマルな学び

科学コミュニケーションの"良いデザイン"を,実践・学術の両輪から考える人.

市民と科学をつなぐ「場」づくりが最近の一番の関心ごと.

More

-

散波かもめ/ SAMPA, Kamome

- 場づくり

- 人の輪

- 動画

- 書籍

- 展示

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- ファン

- 物語

- 映像

- 文章

- パフォーマンス

- 遊び

- インフォーマルな学び

CoSTEP 2021年度選科B修了

TRPG × サイエンスコミュニケーション

TRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)と、サイエンスコミュニケーションをつなぎたいという思いから、シナリオ制作やセッション動画の投稿などをしています。

More -

小野 遥/ Ono Haruka

- イベント

- 理解

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 社会実装

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- 研究資金

- 成果発表補助

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- 認知度Up

- イラスト

- 文章

- インフォーマルな学び

- SDGs

ヒトの営みに寄り添いながら、「考える」に至るまでのステップを支援します

CoSTEP17期選科A(サイエンスイベントデザイン)修了。修士(理学)。専門は野生動物を扱った生態学(行動・繁殖・進化)でした。社会人経験を経たのち、現在博士課程に在籍しています。

イラストやインフォグラフィックの制作・企業でのSNS等による情報発信のほか、所属サイエンスイベントチームでは科学への低関心層も巻き込むイベント企画やファシリテーションについて実践してきました。

イラストレーションやグラフィックレコーディング等のご依頼はTSUKIHI design名義でお請けします(適格請求書発行事業者登録済)。メール等からお気軽にご相談ください。

More