サイエンスコミュニケーターを探す

現在活躍中のサイエンスコミュニケーターのデータベースです。キーワードから適任のコミュニケーターを検索できます。

-

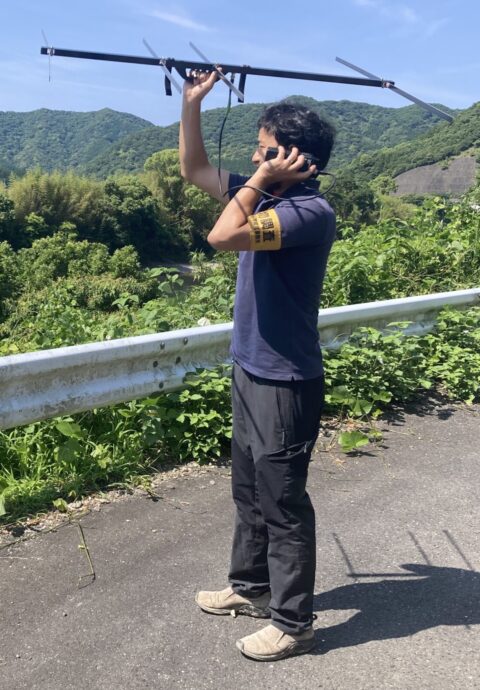

林航平/ Kohei Hayashi

- 理解

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 評価

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- ローカルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

株式会社野生動物保護管理事務所/修士(農学)/CoSTEP16期選科B修了/国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ

民間で中大型哺乳類を中心とした野生動物の保護管理をしています。データ解析系の部署にいるので個体数推定など統計解析やGISを用いた空間解析が本業ですが、山中の踏査や捕獲・捕殺、研修会講師などなんでもござれ。ちなみに麻酔銃撃てます。最近の専門獣種はニホンザルとツキノワグマの比率高め。

仕事で出る動物遺体の有効活用のために標本作成をしています(趣味)。

More

-

澤田 真由美/ SAWADA Mayumi

- 理解

- 問う

- 評価

- 研究成果の発信

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- 展示

- サイエンスコミュニケーター

More -

立花 浩司/ TACHIBANA Koji

- イベント

- 対話

- 問う

- マッチング

- 商品化

- 社会実装

- 場づくり

- 共通議題の場

- データ収集

- 提言政策

- チームビルディング

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- 事業化

- 文章

- インフォーマルな学び

道産馬鈴薯を主原料とするスナック菓子の製造,ウイルス抗体検査キットの開発製造,ライフサイエンス研究機器のアプリケーション,細胞培養用研究試薬のマーケティング,科学技術政策・バイオ関連領域の受託調査,技術調査書籍の企画・編集,地域の科学フェスティバルのコーディネーション等,ニッチ分野を渡り歩いてきました.

主な関心は,対話によって社会や地域を自律的に変えていくこと.

現在は千葉県習志野市在住.More

-

渡辺千絵/ WATANABE Chie

- イベント

- 理解

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 場づくり

- 人の輪

- 動画

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- 科学館・博物館

- 寄附

- 映像

- 遊び

- SDGs

北里大学獣医学部動物資源科学科動物行動学研究室卒業。

CoSTEP16期選科A修了。

動物園での保全教育団体ShoeZ、どうぶつたちの眠れない夜になどを運営。主に動物や生き物と人間のもやもやする問題を扱っています。もっと勉強するために通信大学にも通っています。動物福祉、動物園、実験動物、アニマルセラピー、野生動物、人獣感染症、教育、福祉などなど

やってることはもやもやするものばかりですが、私自身は声が大きくて明るいだけの人間です(笑)

More

-

木村 成介/ Seisuke Kimura

- イベント

- 体験会

- 理解

- 対話

- 問う

- 社会実装

- 研究成果の発信

- 共同研究

- 産官学連携

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- 学校との連携

- SDGs

- 教育キット

- STEAM

京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科 教授。専門は植物科学。CoSTEP15期選科A修了。普段は植物の葉っぱの形の多様性について研究しています。また、大学にサイエンスコミュニケーション研究会「サングラス」を立ち上げて、学生さんと一緒に科学体験イベントの運営などをしています。

More

-

遠藤 優/ Yu Endo

- イベント

- 理解

- 対話

- 問う

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- 提言政策

市民と野生動物をめぐる関係

北海道大学理学院自然史科学専攻博士後期課程 / CoSTEP14期選科A・17期研修科

ヒグマを中心に、普及啓発や野生動物管理におけるミニ・パブリックスの実践などの活動を展開しています。

More

-

村井 貴/ MURAI Takashi

- イベント

- 体験会

- 対話

- 問う

- 評価

- 場づくり

- ローカルネットワーク

- 産官学連携

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- チームビルディング

- 次世代育成

- 展示

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アワード

- ファン

- 文章

- パフォーマンス

- 試作

- 遊び

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- スクール

- SDGs

常葉大学造形学部造形学科 専任講師。北海道大学CoSTEPで特任助教を経て現職。サイエンスコミュニケーター。メディアデザイナー。メタクリエイター。リアルとデジタルの融合を目指しながら、”場”のデザインに取り組む。主なフィールドはサイエンスカフェやワークショップなど。近年は特に、多様なメディアを使いながら科学を伝える活動に注力。そこから派生する形で、ソーシャルメディアを通じた大学広報や研究紹介も手がけている。

More

-

川本 思心/ KAWAMOTO Shishin

- 未来の科学

- 科学の歴史

- 問う

- マッチング

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 研究成果の発信

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 情報交換

- データ収集

- 提言政策

- プロジェクト設計

- 研究環境

- 次世代育成

- 書籍

- 記事

- 認知度Up

- イラスト

- 文章

- 遊び

- インフォーマルな学び

北海道大学CoSTEPで教育・実践をしつつ、同理学院で学生とともに研究をしています。

博士課程まではミミズの再生研究をしていましたが、基礎研究と社会の関係や、専門家の役割、科学技術への「イメージ」に元々関心もあり、現在の分野に転身しました。

現在、教育・実践ではサイエンスライティングを中心とし、研究では、特に異分野の専門家間のコミュニケーションやデュアルユース問題に関心をもっています。

More

-

朴 炫貞/ Park Hyunjung

- イベント

- 未来の科学

- 対話

- 問う

- 場づくり

- グローバルネットワーク

- ローカルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- プロジェクト設計

- チームビルディング

- 動画

- 展示

- トーク

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- アート

- 物語

- 映像

- 遊び

- インフォーマルな学び

- スクール

- SDGs

- STEAM

博士(学術)専門は教育工学、学習科学、科学教育。博物館や科学技術コミュニケーションをテーマに、日常の中から学ぶインフォーマルラーニングを研究している。近年は、高等教育におけるプロジェクトベースドラーニングの研究も行っており、その延長線上にアートとサイエンスコミュニケーションを評価する活動も含まれる。

More

-

梶井 宏樹/ KAJII Hiroki

- イベント

- 未来の科学

- 理解

- 対話

- 問う

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- 学際ネットワーク

- 産官学連携

- 提言政策

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- 科学館・博物館

- ファン

- 文章

- 遊び

サイエンスコミュニケーター。東京都在住。日本科学未来館、北海道大学CoSTEPでの勤務を経て、現在は科学技術イノーベーション政策研究センター(SciREXセンター)の広報専門職としてはたらいています。イベントの企画・実施、科学記事の執筆なども兼業で承っていますので、何かご相談があれば本ページの連絡先よりお気軽にどうぞ。

More

-

原 健一/ HARA Ken-ichi

- 対話

- 問う

- 場づくり

- 共通議題の場

- オンライン学習

博士(文学)。主な研究対象は、19世紀後半から20世紀にかけて活躍したフランスの哲学者アンリ・ベルクソンの主著『物質と記憶』。哲学と科学を「協働」させることによって問題を解決するベルクソンの哲学的方法論と、その方法論をもちいて提示されている彼の知覚論、記憶論について明らかにしてきた。

More

-

種村 剛/ TANEMURA Takeshi

- イベント

- 対話

- 問う

- 物語

- 文章

- STEAM

北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンターに設置されている、科学技術コミュニケーション教育研究部門 CoSTEP(Communication in Science & Technology Education & Research Program; コーステップ)で科学技術コミュニケータの養成プログラムを担当しています。担当は研究者と市民をつなげ、科学技術について共に考える対話の場作りのコースと、サイエンスライティングのコースです。

More