サイエンスコミュニケーターを探す

現在活躍中のサイエンスコミュニケーターのデータベースです。キーワードから適任のコミュニケーターを検索できます。

-

平島宗一郎/ HIRASHIMA Soichiro

- イベント

- 体験会

- 理解

- 問う

- 評価

- 専門家のアドバイス

- 場づくり

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 次世代育成

- 学校との連携

- 教育キット

博士(学術)・環境計量士(濃度関係)・臭気判定士 / CoSTEP13期生(選科B)

地域活動として、環境分野に関する実験教室や出前授業等に参画しております。More

-

細野覚代/

- 評価

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 研究成果の発信

- データ収集

More -

伊藤彩乃/ AYANO ITO

- イベント

- 対話

- 問う

- マッチング

- 社会実装

- 場づくり

- 研究成果の発信

- ローカルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 文章

- 学校との連携

More

-

池原優斗/ Yuto IKEHARA

- 未来の科学

- 理解

- 問う

- 場づくり

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 提言政策

- チームビルディング

- 動画

- 記事

- ウェブサイト

- 映像

- 文章

北海道大学大学院文学院・文化人類学研究室修士課程在籍。CHAIN3期生。ITエンジニア。専門は文化人類学、科学技術の人類学、科学技術社会論(STS)、ELSI。「人間知・脳・AIの学際的研究における共創の人類学」をテーマに研究を行っている。また、人間がそれをある種の主体として経験することを誘発するような人工物である「人工主体」(AI、A-Life、ロボット等)と人間、社会についての研究も進めている。

More

-

安東 義乃/ Yoshino ANDO

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 理解

- 対話

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- 研究環境

- 成果発表補助

- 次世代育成

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

More -

黒ラブ教授/ KuroLove Proffesor

- イベント

- 体験会

- 未来の科学

- 理解

- 科学の歴史

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 評価

- マッチング

- 商品化

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 研究資金

- 提言政策

- プロジェクト設計

- 成果発表補助

- 次世代育成

- 動画

- 書籍

- 展示

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- 科学館・博物館

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アワード

- 事業化

- 資金調達

- ファン

- 映像

- 文章

- パフォーマンス

- 試作

- 遊び

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- スクール

- SDGs

- オンライン学習

- 教育キット

- STEAM

- 教育評価

国立科学博物館認定のサイエンスコミュニケーターです。大学の教員で理系の研究もしてますが、サイエンスコミュニケーションの研究や吉本興業でも笑って学べる講演しています。地方公共団体でSDGsの相談業務(伝え方)やら、科学館の展示担当、雑誌の連載、イベントの司会、大学のサイエンスコミュニケーション授業など

More

-

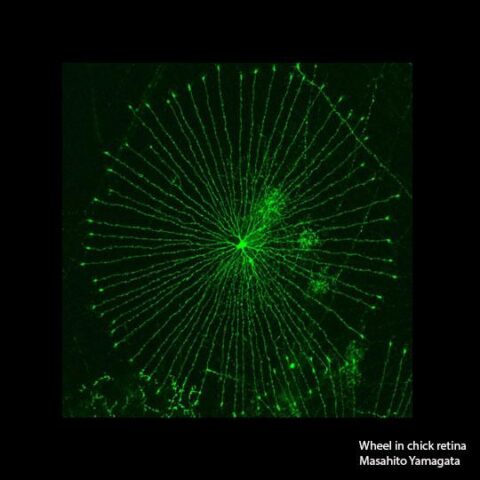

山形方人/ Masahito Yamagata

- 未来の科学

- 理解

- 科学の歴史

- 正しさの確認

- 対話

- 問う

- 評価

- 商品化

- 社会実装

- 専門家のアドバイス

- 計画立案

- 場づくり

- 研究成果の発信

- グローバルネットワーク

- 学際ネットワーク

- 共同研究

- 産官学連携

- 情報交換

- 共通議題の場

- 人の輪

- データ収集

- 研究資金

- プロジェクト設計

- 研究環境

- 成果発表補助

- チームビルディング

- 次世代育成

- 動画

- 書籍

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- 事業化

- 資金調達

- ファン

- 寄附

- アート

- 文章

- オンライン学習

神経科学者、合成生物学、web3と学術情報。日本科学振興協会・理事。

More

-

小林 良彦/ Yoshihiko Kobayashi

- イベント

- 科学の歴史

- 研究成果の発信

- 共同研究

- 情報交換

- データ収集

- 次世代育成

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- アウトリーチ

- 文章

- インフォーマルな学び

- オンライン学習

大分大学教育学部に勤めています。サイエンスカフェやサイエンスライティングなどの科学技術コミュニケーション活動をしています。また、科学技術コミュニケーションに関する研究も行っています。ご質問やコラボレーションのご相談は、連絡先のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

サイエンスコミュニケーションについてnoteに書いたりもしています。よろしければ、関連リンクの「科学コミュニケーション|小林良彦|note」をご笑覧ください。

More

-

岡 碧幸/

- 問う

- 社会実装

- 共通議題の場

- データ収集

- 展示

- アウトリーチ

- アート

- インフォーマルな学び

More -

澤田 真由美/ SAWADA Mayumi

- 理解

- 問う

- 評価

- 研究成果の発信

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- 展示

- サイエンスコミュニケーター

More -

立花 浩司/ TACHIBANA Koji

- イベント

- 対話

- 問う

- マッチング

- 商品化

- 社会実装

- 場づくり

- 共通議題の場

- データ収集

- 提言政策

- チームビルディング

- トーク

- サイエンスコミュニケーター

- 事業化

- 文章

- インフォーマルな学び

道産馬鈴薯を主原料とするスナック菓子の製造,ウイルス抗体検査キットの開発製造,ライフサイエンス研究機器のアプリケーション,細胞培養用研究試薬のマーケティング,科学技術政策・バイオ関連領域の受託調査,技術調査書籍の企画・編集,地域の科学フェスティバルのコーディネーション等,ニッチ分野を渡り歩いてきました.

主な関心は,対話によって社会や地域を自律的に変えていくこと.

現在は千葉県習志野市在住.More

-

村井 貴/ MURAI Takashi

- イベント

- 体験会

- 対話

- 問う

- 評価

- 場づくり

- ローカルネットワーク

- 産官学連携

- 情報交換

- 人の輪

- データ収集

- チームビルディング

- 次世代育成

- 展示

- トーク

- 記事

- サイエンスコミュニケーター

- ウェブサイト

- アウトリーチ

- 認知度Up

- アワード

- ファン

- 文章

- パフォーマンス

- 試作

- 遊び

- 学校との連携

- インフォーマルな学び

- スクール

- SDGs

常葉大学造形学部造形学科 専任講師。北海道大学CoSTEPで特任助教を経て現職。サイエンスコミュニケーター。メディアデザイナー。メタクリエイター。リアルとデジタルの融合を目指しながら、”場”のデザインに取り組む。主なフィールドはサイエンスカフェやワークショップなど。近年は特に、多様なメディアを使いながら科学を伝える活動に注力。そこから派生する形で、ソーシャルメディアを通じた大学広報や研究紹介も手がけている。

More